技術革新の本質はESGにある

代表取締役 社長執行役員

代表取締役社長 代表執行役員 CEO

ESG経営の推進に向けて、当社代表の青井が各分野の達人にESGの神髄を聞く連載企画が『日経ESG』に掲載されています。

第1回目の達人は、「ESGはコストではなく投資」を本格的に実践する花王(株)代表取締役社長の澤田 道隆氏。2回にわたって紹介する対談の後編では、澤田氏がこだわる「本質」とESGにはどのようなつながりがあるのか。そして、ESG経営でのリーダーシップのあり方について、お話をうかがいます。

技術革新には表と裏がある

青井:澤田社長はよく「本質」や「本質追求」という言葉を使われます。

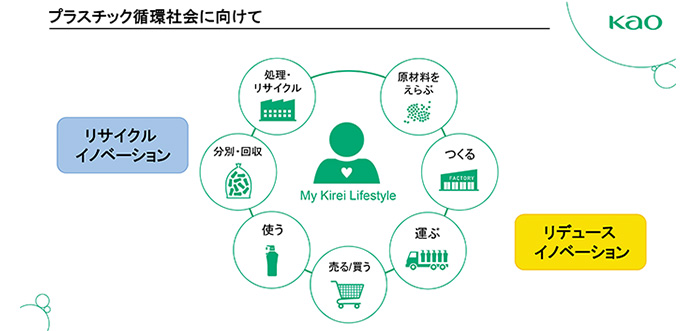

澤田:自分が研究者であることもあると思うのですが、研究開発は本質を意識することが大切だと感じています。いろいろな研究をしていると、中には小手先になってしまうケースがあります。例えば皮膚研究で、皮膚の本質を見ないで、良いと思う商品をつくることに走ってしまうことがあります。悪くはないけれども、本当に良いものではない。時間がかかるものだから、ついつい本質を横に置いて考えてしまう部分があるので、それを意識させるように「本質」という言葉を使っています。そのルーツは私が大学院生、まだ入社する前にあります。「花王の中興の祖」と呼ばれる4代前の丸田 芳郎社長と一対一で話をさせてもらう機会がありました。当時、父親が花王に在籍していて、息子が化学の勉強をしていると知り、「ちょっと呼べ」ということになって。大阪支社で1時間、面会しました。「君は化学の何がおもしろい?」と聞かれ、「色が変わったり、形が変わったり、違うものを合わせるとまた違うものができたりということがすごくおもしろい」と答えました。すると、「それは本質を見ていない。君が本当に化学をやりたいなら量子化学を勉強しろ」と言われました。分子、原子の世界が化学の本質であり、目先のおもしろさに捉われてはだめだということです。しかし、量子化学はものすごく難しい。分子、原子は見えない世界だから、頭の中だけで考えなければならないですからね。丸田社長はこう言いました。「君がきょとんとしているのは分かる。やりたくないというのも分かる。しかし、私は社長になってずっとこう考えている。化学はすばらしい学問で、いろいろと社会を変えてきた。しかし表だけを見たらだめだ。分子、原子がどういうふうに絡み合っているのかを考えることが大切だ。いずれ最先端の技術で、頭で考えなくても答えが出るようになる」。それが今の量子コンピューターですよね。当時からすでに予見していたわけです。この時が本質を考えなくてはいけないと思い始めた最初です。なぜESGなのかについて先ほど「企業価値の向上」や「エシカルな動きについて行く」という理由を挙げましたが、もう一つの理由があります。実はこちらの方が本質的かもしれません。我々は技術革新の会社です。技術を革新して、それを基にイノベーション、社会の変革を起こす会社だと思っています。ですから、約8000人いる花王(単体)の社員のうち約2500人が研究員です。そして、技術革新を進めていくと、本質的な部分でESGと必ずつながります。技術革新は、ある意味、表の部分が先行します。例えば、石油や石炭は世の中を便利にしましたよね。それからプラスチックも。しかし、数十年単位で遅れて裏の部分が明らかになる。化石資源を使い過ぎると地球温暖化に結びつくし、プラスチックを使い過ぎるとごみ問題が起きます。すなわち、裏の部分というのは今、ESGの課題になっていることです。技術革新を生業にする会社としてESGの本質を考えることは、表と裏を最初から考えた技術革新をしなくてはいけないということです。ごみ問題も脱炭素も最初から考慮に入れて技術設計、商品開発設計を行うことが重要なのです。

青井:すばらしいですね。感動してしまいました。花王さんのコアである技術革新とESGが本質の部分で重なっている。

澤田:技術革新というとどうしても良い部分だけに目がいってしまいますが、今はそのしっぺ返しを思いきり食らっていますよね。

トップダウンで突き抜ける

青井:リーダーシップについてうかがいたいのですが、澤田社長はESGを進めていく時にはボトムアップも必要だけど、それ以上にトップダウンが必要だとおっしゃっています。

澤田:リーダーシップにはいろいろありますが、ESGをやり遂げるにもいくつかのポイントがあると思うのです。ESGというとだいたいやれるところからやります。良いことですけど、それ以上にはなかなか踏み込めません。しかし、現状ではやりにくい、あるいはできないことも、技術の進歩によってできるはずです。「こういうふうにすればできるのではないか」とトップダウンで実例を示すことが大切だと思うのです。こういう問題は、一歩一歩積み上げても、先ほどお話しした延長線上にしか進みません。突き抜けないとだめです。ボトムアップで突き抜けるのは相当に難しいです。特に日本では。なぜかというと日本人は極端を嫌うからです。例えば5段階評価で成績をつけるのにも、3か4しかつけません。2をつけるのが精いっぱいです。ボトムアップで突き抜けることをめざしても絶対にアイデアは出てきません。トップが、突き抜けるとはこういうことだと、失敗してでも見せるしかないと思うのです。

青井:すごくわかりやすい話で、心に染みます。澤田社長がこれまで築いてこられたESGをリードしていく企業文化を未来に向けて受け継ぎ、さらに進化させていくためには何が必要でしょうか。私もトップのリーダーシップ、トップダウンがESGに極めて重要だということに大変共感します。では、自分がいなくなったらどうするのだろうと考えるのですね。不遜な考え方かもしれないですが、丸井グループは私が3代目でかれこれ15年社長をやっています。2005年に社長になった時に、20年くらいはやるつもりで始めました。よく言われるのですが、オーナー系の会社はトップダウンがやりやすい。その良い面は、例えばESGのように世界と連動したり、ミレニアル世代の期待に応えたりするような将来に向けた投資を実行しやすいことだと思います。問題は後継者選びです。突き抜けられる人をどのように選べばよいでしょうか。

賞与を「企業価値連動」に

澤田:やはり仕組みを入れておくことが欠かせないです。自分ももちろんどこかでバトンタッチをします。次の人も自分の意志を継いで、さらに高いレベルで取り組んでくれる、新しい技術をどんどん取り入れてくれる人を選びたいと思っています。けれども、そうなるかどうかわからない。そうした時にどうするか。ボトムアップにつなげていかないといけません。トップダウンのまま終わらせると、極端に言うと混乱したまま終わる場合もあります。突き抜けることをトップが見本を示すけれども、最後はきちんと落ち着かせないといけない。ボトムアップまで持っていければ、トップが暴れようと押さえてくれますね。トップダウンからボトムアップに落とすことができれば、本当に落ち着いて進めると思います。そのための策はいろいろあります。一番に考えているのは、人事考課の業績連動部分にESGを思いきり反映させることです。今、我々の業績連動は、米国のシンクタンクが毎年選定している「World's Most Ethical Companies」に選ばれるかどうかを役員の評価の一部に入れています。これは自分の案なのですが、今後は業績連動を企業価値連動にしたい。要するに売り上げや利益だけでなく、業績をもっと広い意味でとらえて賞与体系を構築したいと考えています。極端に言ったら、会社業績の半分くらいをESGに連動させる。個人業績への落とし込みもESG項目を相当入れたいですね。例えば、ボランティアに行った人には加点した方が良いでしょうし、商品価値の中にESGを盛り込んで開発できた人に加算していく。これまでは予算達成や売上、利益だけでしたが、ESG連動を会社業績や個人業績に加えると仕事のやり方が変わると思うのです。トップダウンで進めてきたESGが自分たちの仕事としてやらないといけないと落とし込めた段階になれば、今後もしっかり続くと思いますね。

青井:仕組みづくりですね。

澤田:すでに社外取締役を中心とした報酬諮問委員会に投げています。昨年末に提案したら、「ええっ?」という反応でした。

青井:当社では役員、管理職までESG連動をスタートしたのですが、全社員が対象ですか。

澤田:そうです。

青井:何年くらいでその仕組みをつくるのですか。

澤田:2025年までの中期経営計画「K25」のスタートには取り入れたいです。ESG連動が50%になるのか、30%になるのか、20%になるのかわかりませんが、できるだけウエートを高くしたいですね。取締役会にはそう投げかけています。

青井:すばらしいですね、本当に。

働き方改革は時短ではない

澤田:例えば、東京オリンピック・パラリンピックのボランティアに登録した社員が百数十人います。それも自分たちの仕事だと考えてほしいのです。すなわち「仕事とは何ですか」「働くということは何ですか」ということです。お金をもらうことも当然必要ですが、同じく重要なのは働くことの意味合いです。自分たちがやったことが社会の役に立って、すごいことをやったと周りから見られるとか、自分の存在を認めてもらうとか、そういうことが一番うれしいですよね。お金儲けだけで考えると、仕事はおもしろくない部分もたくさんあると思います。人に愛される、人のためになる、このプラスアルファが働く意味合いだと思います。これは「働き方改革とは何か」にもつながります。働き方改革は単なる時短ではないのです。時短は1つの手段であって、プラスアルファをいかに感じるようにするかが働き方改革の本質でしょう。ESGを根付かせると、自分は何のために働いているのかと考えるようになり、働き方改革のボトムアップにもつながると考えています。業績連動というか、企業価値連動として根付かせる意味合いを社員に感じてもらえれば、働き方が変わるのではないかと思っています。

青井:本当ですね。ギャラップ調査によると、ミレニアル世代の6割は企業に利益追求ではなくて社会貢献をしてほしいと言っています。

澤田:でも、儲けなくても別に良いになりすぎると、これも困るのです。青井社長もおっしゃっていることですが、ESGの取り組みが成長につながることを経営としては絶対に守っていかなければなりません。事業ともリンクするとか、研究開発ともリンクするとか、自分たちの事業の成長につながる。これは結局、「新しいお客さまのために」につながって一つのビジネスモデルになる。青井社長がいろいろと語られていることから勉強しました。

青井:当社には、人が好きで、お客さまに喜んでいただくのが好きな人たちが多く集まっています。自分が好きで夢中になれるテーマでビジネスを通じてESGができれば良いのではないかということで、プロジェクトをつくり社員が自主的に参加しています。例えば、健康経営のプロジェクトではその中に職場の健康や地域の健康、マインドフルネスなどのサブテーマで分科会ができて、そこに参加した人たちが職場を巻き込んで実践しています。社内で「手挙げ式」と呼んでいるのですが、テーマと場をつくって就業時間内に仕事として取り組んでもらっています。

澤田:手を挙げる人は結構多いのですか。

青井:最初はあまりいませんでしたが、だんだん増えてきて、今では全社員の半分強が参加しています。

澤田:これはまさにトップダウンからボトムアップに仕組みとして落と込んだ例だと思います。自分で参画しないと「自分ごと」にはならないですからね。参画してやってみると結構おもしろい、皆やろうよとなる。こういうボトムアップは、かなり力になると思います。良い試みですね。

(出典:『日経ESG』6月号)

- 澤田 道隆氏

花王株式会社 代表取締役 社長執行役員 1955年生まれ、大阪府出身。1981年大阪大学大学院工学研究科修了後、花王に入社。2006年に執行役員研究開発部門副統括、2008年取締役、2012年に代表取締役社長執行役員(現職)に就任。研究所長時代、ベビー用紙おむつ「メリーズ」の再生を指揮。

- 青井 浩

株式会社丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員 CEO 丸井グループ創業家に生まれ、1986年当社入社、2005年より代表取締役社長に就任。ステークホルダーとの共創を通じ、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現をめざす。

- この記事に関する投稿

-

「技術革新の本質はESGにある」を公開しましたので、ぜひご覧ください。今回は、丸井グループ社長の青井がESG経営の推進に向けて、花王株式会社(@KaoCorporate_jp)の澤田社長にお話をうかがいます。#ESG #サステナビリティ #企業価値 #花王https://t.co/91t1wrczE1

— この指とーまれ! (@maruigroup) 2020年7月17日