「欲動」の上に認知が乗っている

経営に欠かせない要素として「ウェルネス」や「Well-being」が注目されています。不確実性が高まっている世の中で企業が生き抜くためには、心身ともに健康でイキイキと働く社員を増やすことが大切です。社員の病気やケガを予防するだけにとどまらず、創造性を引き出し、生産性を高めるWell-being経営とは何か。 産業医と取締役執行役員の2つの顔を持つ丸井グループの小島玲子氏が解説します。 出典:「日経ESG」連載「『しあわせ』が企業価値を高める ウェルビーイング経営のススメ」より

人間の行動や意識の源は、欲動や情動にある。「どのような欲動によって駆動する組織か」がすなわち企業文化である。

ある大企業で役員・管理職向け研修の社外講師を務めた時のことです。一人の上級管理職が、新たな挑戦をすべく転職した社員の話を聞いた際に「かわいそうだ」と言いました。私は最初意味がわかりませんでしたが、詳しく聞くと「大企業の社員という恵まれた立場でなくなるなんて、かわいそう」という意味でした。

また別の企業では、やはり上級管理職が「皆で社員のしあわせを考えたい」と発言しました。その瞬間、場の空気は尊敬の念に包まれました。ただし、その人の言うしあわせとは「この大企業で定年まで安定して勤めること」、つまり雇用の安定を指していたのです。同じ場にいたその企業の上級管理職たちは、この価値観にまったく疑問を持っていませんでした。

人のしあわせには種類があります(本連載第8回を参照)。雇用の安定は、「自己保存要因(衛生要因)」に当たります。幸せの種類にはほかにも、能力を発揮して挑戦するしあわせや、意義ある目的に向かって働くしあわせもあります。それを頭では理解していたとしても、「寄らば大樹の陰」という思いや、「しあわせ=安定」と捉える欲動・情動の強さを感じました。

もちろん基本的な雇用は重要です。しかし変化が一層早くなる世界で、上級管理職が重視するしあわせが、より高い価値を創るよりも自己保存要因に偏っていては、その企業は変化についていけなくなるのではと心配になりました。パーソル総合研究所が世界18カ国を対象に実施した2022年の調査(*1)によると、日本は他国と比較しても「『働くしあわせ実感』とは無関連の賃金重視の価値観」や「権威主義・責任回避の組織文化」が強い傾向が見られます。

人間の意識の源

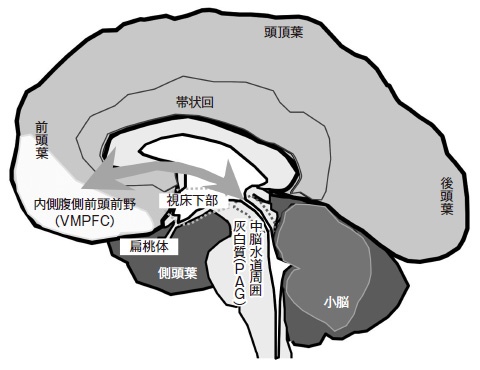

しあわせとは、言ってみれば「こうなりたい」「こういう状態を欲する」という人間の欲動です。医師で神経心理学者のマーク・ソームズ氏は、脳を損傷した患者に基づく研究や動物実験の数々から、欲動をつかさどる脳領域の源は中脳水道周囲灰白質(PAG)という部位だと述べています(下の図)。

■人の欲動に大きく関わる脳の部位

「中脳水道周囲灰白質(PAG)」が欲動の源を司っており、

これを含む欲動・情動系の領域(帯状回・扁桃体など)の最高中枢が、内側腹側前頭前野と考えられる

人間の場合、たとえ物事の認知や思考をつかさどる大脳皮質に問題がなくても、PAGを損傷するといわゆる植物状態になります(*2)。これは人間の意識の中枢が、従来考えられていた大脳皮質(認知)ではなく、PAGを起点とする欲動をつかさどる脳領域にあることを意味します。つまり「欲動の上に認知が乗っている」のであり、欲動が人間の意識の源なのです。

*1 『グローバル就業実態・成長意識調査 ―はたらくWell-beingの国際比較』(パーソル総合研究所、2023年)

*2 『意識はどこから生まれてくるのか』(マーク・ソームズ著、岸本 寛史・佐渡 忠洋訳/青土社)

このことは、一般消費者向けのビジネスに携わっている人なら直感的に理解できるのではないかと思います。例えば、消費者が地球環境に良いと頭ではわかっていても(=認知している)、思わず手に取りたくなる(=欲動が喚起される)商品でなければ売れません。

丸井グループが15年以上かけて「手挙げの文化」を浸透させてきたのは、自分の欲動が喚起される物事に自己主導的に取り組んだ方が、社員本人も幸せで高いパフォーマンスを期待できるからです。常に「自分は何をしたいのか」を考える必要性が生じる手挙げの仕組み自体が、人の欲動とそれに基づく行動を後押ししています。

欲動の質と「生きる力」

欲動が意識の源だとすると、その「質」が重要になってきます。欲動は、周囲の人々に伝播しやすいという特徴もあります。企業で重要な意思決定を担う経営層や上級管理職が何を言うかよりも、「その人がどのような欲動に基づいて行動しているか」に社員は大きく影響を受けるのです。

「適応的知性(人格)」の発達段階が、欲動の「質」に当てはまります。適応的知性とは困難や変化に対応する能力を指し、「生きる力」とも呼ばれます(本連載第9回を参照)。発達心理学の権威であるロバート・キーガン氏の研究によると大きく4つのレベルがあります。(1)利己的レベル、(2)環境順応レベル、(3)自己主導レベル、(4)自己変容レベル─です。

上級管理職に利己的レベルや環境順応レベル(組織に追従)の人が多いと、新たな価値を創造するのは難しいでしょう。欲動に基づいて動く人間の集合体が組織であり、「全体としてどのような欲動によって駆動する組織なのか」が、すなわち企業文化であると言えます。

前述のPAGや扁桃体などがつかさどる欲動をコントロールする脳の最高中枢は、内側腹側前頭前野という部位です。ここが適応的知性の発達に深く関わっており、欲動の質(レベル)を決めると考えられます。この部位は、未来のありたい姿や上位目的の思考をつかさどる領域です。組織の生きる力を高めるには、「自分たちはどうありたいのか」を何度も議論し、欲動の質を磨き上げる必要があるでしょう。

人の成長を促進していることで有名なある企業では、社員の転職を「卒業」と呼び、ポジティブな事象として送り出すそうです。市場価値の高い人材を育成するのがこの企業の誇りなのです。組織の欲動が、「我が社で長期間働いてほしい」なのか、「我が社で力を付けて、どこでも活躍できる人になってほしい」なのか。一見逆説的ですが、後者の欲動で駆動する企業には「あの会社に入るとたくさん学べて力が付く」と優秀な人材が多く集まります。

「働く人の生存能力が弱いから、会社が守ってあげる」という価値観から、「一人ひとりの生存能力を高めるからこそ、その集まりである会社が強くなる」という価値観へ、社会は変わってきています。ウェルビーイングとは単に心地良いラクな状態を指すのでなく、人・組織・社会の「生きる力」を互いに高め合うことだと思います。

本連載は今回で最終回となります。今後は「Human Capital Online」で続編を掲載予定ですので、ご興味ある方はご覧ください。4年間にわたってお読みくださりありがとうございました。